KB2686509の適用失敗についてのメモ。多分罠は2つ - 新・日々録 by TRASH BOX@Eel

scancode map の方にひっかかった。

scancode map を一時的に消して、アップデート後に再度設定すればOK。

scancode map を消した後にログオフとかシャットダウンの必要はなく、そのままアップデートをかければOK。

CAPS LOCK とか、いい加減なくして欲しい… と思っていたら、会社の人が使っていて大変驚いた。

使う人いるんだなぁ。

Now, http2 is available if your browser accept it.

IT関連の記事.ITと書くと死語っぽいので日本語にした.

KB2686509の適用失敗についてのメモ。多分罠は2つ - 新・日々録 by TRASH BOX@Eel

scancode map の方にひっかかった。

scancode map を一時的に消して、アップデート後に再度設定すればOK。

scancode map を消した後にログオフとかシャットダウンの必要はなく、そのままアップデートをかければOK。

CAPS LOCK とか、いい加減なくして欲しい… と思っていたら、会社の人が使っていて大変驚いた。

使う人いるんだなぁ。

DMZ 上のサーバーのシステムファイルを、LAN 上のマシンへバックアップしたいが、一部の一般ユーザーにアクセス権を付与していないファイルをどうバックアップするか、という話。

状況:

やったこと:

なんか綺麗じゃないな…

でも睡眠時間を削るほどのことでもないので気にしないことにしよう。

意外と、DMZ 面倒くさい。

追記 (5/23)

下記にて、NAPTや無線を介した時にスループットが落ちる減少について、解説されていた。

スループットが落ちる、と一言でまとめてしまったが、RTT が延びる→パケット送出回数が減る→スループットが落ちる、だった。

綺麗に解説されていたのを初めて見たので、メモメモー。

教科書には載っていない ネットワークエンジニアの実践技術:第1回 FTPでスループット計測するときの注意事項|gihyo.jp … 技術評論社

自宅のフレッツ・光プレミアム+ISPの速度測定をしてみた。

NATがかなりボトルネックであることが分かった。

+----+ +-----+ | PC +---[ Ether ]---+ CTU +---[ VDSL ]---[フレッツ・光プレミアム]---[ ISP ] +----+ +-----+

構成2 (有線・2NAPT)

+----+ +------------------+

| PC +---[ Ether ]---+ Baffalo WHR-AMPG |

+----+ +--+---------------+

|

+--+--+

| CTU +---[ VDSL ]---[フレッツ・光プレミアム]---[ ISP ]

+-----+

構成3 (無線・2NAPT)

+----+ +------------------+

| PC + > > > [ WLAN ] > > > + Baffalo WHR-AMPG |

+----+ +--+---------------+

|

+--+--+

| CTU +---[ VDSL ]---[フレッツ・光プレミアム]---[ ISP ]

+-----+

| Wired 1NAT | Wired 2NAT | Wireless 2NAT | |

|---|---|---|---|

| 試験1 | 73.41Mbps | 43.36Mbps | 22.84Mbps |

| 試験2 | 87.87Mbps | 40.96Mbps | 22.82Mbps |

| 試験3 | 63.22Mbps | 47.82Mbps | 23.55Mbps |

CAT 5e のケーブルは、多分 100Mbps 以上出そうに見える。ここがボトルネックとなっている印象はない。

WHR-AMPG をかますことでスループットが落ちるのが、WHR-AMPG 内蔵のスイッチングの問題か、NAPT の処理による問題かは不明。

NAPTを切って試験するのは面倒で眠いのでまた今度としたい…

インターネット接続上での速度測定の方が好成績を示す構成2&3については、不明。

無線経由での成績の悪さについて、BNR の試験中に表示される進捗バーの表記から、パケットロスが生じているわけでは

なさそうであり、無線への/からの信号変換のロスである可能性が高い。

追記

びっくりしたので思わず記事にしてしまったが、ApacheのSNIはAndroidブラウザで使えない - isherの日記 のコメントにもあるように、Honeycomb から対応していたらしい。

今頃気付いたよ…

対応っつーか、普通に接続できた。

hadacchi が使っている CM9 on NOOK Color (CM9 は、当時より新しい版) で試してみたところ、SNI を使っているサイトを普通に表示できた。

先日書いた、SSL 対応の設定 を当サイトでは施しており(word press は SSL 対応に手間がかかるので放置中)、www.hadacchi.com (SSL) へアクセスしてもらえば、Windows Vista 以降、または Firefox や Opera 利用の場合には問題なく表示されるはず。

SNI 非対応の Win XP IE8 とかでアクセスすると、証明書エラーが表示された挙句に、Forbidden が返るはず。

さて、Android は、2.3 までは SNI 対応しておらず、Win XP と同様に Forbidden が返っていた。

しかし、ICS が対応しているのか、CM9 が対応しているのか、少なくとも私のタブレットでは上記 URL へアクセスして、正しくページが表示される。

というお話。

登録後のログインには、クライアント証明書が必要。

Apache サーバーに SSL 証明書をインストールした後、CAの証明書等を同じく設定してやらないと Firefox でエラーが出る。

ドメイン管理者でないと証明書を発行できない。サブドメインの管理者でもダメ。

概要:SSL通信をするためだけに証明書を作る場合、オレオレ証明書で十分だと思うので、作った。

作成にあたっては、ここを参考にした。

Apache/SSL自己証明書の作成とmod sslの設定 - maruko2 Note.

注意:VirtualHostを使っている場合、SNI対応のブラウザでないと正しくアクセスできない。

openssl genrsa -aes256 2048 > server.keyopenssl req -new -key server.key > server.csropenssl x509 -in server.csr -days 365 -req -signkey server.key > server.crt/etc/apache2/ports.conf へ NameVirtualHost *:443 を追記。SSLEngine on SSLCertificateFile /path/server.crt SSLCertificateKeyFile /path/server.key

a2enmod sslで、せっかくなんで、StartSSL™ Certificates & Public Key Infrastructure でデジタル証明書を作った。

ここは、フリーで証明書発行できるくせに、Firefox に登録されているという稀有なルート証明機関。

ここでの発行にも手間がかかるが、いい加減眠いので、メモはこのへんで終了。

このサイトへ、https でアクセスしてもらえば、見えるはず。

注意:

知らんかった… HTML の ul とか ol は子要素に li しか持てないらしい。

なのでネストさせる時はliの中でネストさせる。

ということで、コードは、

と書いて、見た目は下みたいな。

昔は研究室のメインマシンとして使っていた Linux も、遠ざかってはや 6年… すっかり忘れてしまった。

でも鯖を立てるにあたって色々不便なので調べたりしたことをメモにする。

Ubuntu Server の固有の話も混ざっていると思うので、注意すること。

zsh の設定ファイルは、~/.zshenv になる。この中で ZDOTDIR を指定しても、ログインシェルでは適用されないので、source で読み込んでおくおと。

export ZDOTDIR=hogehoge source $ZDOTDIR/.zshenv

最近は、LANG だけ設定しておけば他のロケール設定も勝手に変えてくれる。

あと便利なロケールとして、C.UTF-8 というのが登場したらしい。基本英語になるけど、UTF-8 の文字コードも認識してくれる。

今、自分のサーバに入っているロケールは、locale -a で見ることができる。

入れられるロケールは、/usr/share/i18n/SUPPORTED に記載されている。

特に、昔の設定ファイルを引っ張りだすと、ロケールの呼び名が変わっていることがあるので、たまにチェックする。

vim を入れただけでは、vi で起動しないので、alias することを忘れないようにする。

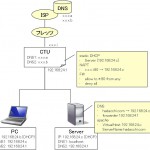

一応、DMZ を設けてみた。

右図みたいな感じ。

詳しい設定は秘密だよ。

grant all privileges on databasename.* to username@localhost identified by "password";

revoke all privileges on test.* from username@localhost;

flush privileges;mysql -u username(アカウント名と同じなら省略可) -p

create database databasename;mysql databasename -p < sqlfile外から sql 叩くのに、ssh の口を空けないためには、phpmyadmin とかを入れると良い。

apt-get installphpmyadmin

dbconfig-common yes

その後、/etc/phpmyadmin/apache.conf で /phpmyadmin を alias している行を任意のディレクトリへ変更すること。

また、最近のアップデートを当てたところ、/usr/share/phpmyadmin のディレクティブに Allow from 行を記載しないとアクセスできなくなってしまった。なんでやねん。

おまけ。

WordPress を移設した場合にも使える SQL 文集。 → WordPressで使える知ってると便利な13のSQL文 | Web活メモ帳

WordPress のリビジョン削除 → WordPress でリビジョンと自動保存を簡単に停止する方法 | ウェブル

我が家では、web 公開にあたり、DMZ を設けたので、もはや左の構成では動作していないが、まぁ参考まで。

下記は、自鯖の公開にあたり修正中のメモ。

a2enmod php5

具体的には、http://www.hadacchi.com/ で、/home/user/public_html を DocumentRoot として動作させる

VirtualHost または VirtualDocumentRoot あたりで Alias するらしい

ただし、DNS で引けないとダメ。

…前職では、職場のローカル DNS の管理してたのになぁ; さっぱり覚えとらん

master ファイルの名前の付け方は、自由にできるらしい。

最近は named.conf から import するのが主流っぽい。

ローカルの .zsh/.zshrc が動かないので改行コードを置換する。

vi しかエディタいれてなくて、tr は苦手なので vi で置換する。

vi::何かを改行に置換 - そらまめ備忘録 で C-v C-m で ^M を入力できることを知る。

例えば、192.168.1.1 に DNS もやってくれる R があったとして、192.168.1.2 = ns.hadacchi.com なる DNS を立てる時、

named.conf.local では次のように記載し、

zone "hadacchi.com" {

type master

file "hadacchi.db"

}

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {

type master

file "1.168.192.db"

}

各 zone ファイルでは、

$TTL 86400

$ORIGIN hadacchi.com. ; @ means $ORIGIN

@ IN SOA ns.hadacchi.com. test.hadacchi.com. (

2012032701 ; serial

86400 ; refresh

1200 ; retry

2419200 ; expire

1200 ) ; minimum

IN NS ns ; NS is name server which defined as A record

IN A 192.168.1.2 ; short for above label

ns IN A 192.168.1.2 ; A record

www IN CNAME ns ; CNAME is alias

とか

$TTL 86400

$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.

@ IN SOA ns.hadacchi.com. test.hadacchi.com (

2012032701 ; serial

86400 ; refresh

1200 ; retry

2419200 ; expire

1200 ) ; minimum

2 IN PTR ns.hadacchi.com.

とかいう感じ。

options {

directory "/var/cache/named";

forwarders {

192.168.1.1;

};

auth-nxdomain no; # conform to RFC1035

listen-on-v6 { any; };

};

とか。

まず、自分で立てた DNS 自身が外のエントリよりも自分の持つエントリを優先するように設定。

DHCP を動かしている場合、DNS 設定も一緒に配信されてしまうので、クライアント側で弾く。

Ubuntu の場合、/etc/dhcp か /etc/dhcp3 の下に

dhclient.conf というファイルがあるので、その中のrequest 行でDNSに関する記述をコメントアウトする。

request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,

# domain-name, domain-name-servers, domain-search, host-name,

netbios-name-servers, netbios-scope, interface-mtu,

rfc3442-classless-static-routes, ntp-servers,

dhcp6.domain-search, dhcp6.fqdn,

dhcp6.name-servers, dhcp6.sntp-servers;

で、/etc/resolv.conf を書き換える

domain hadacchi.com search hadacchi.com nameserver 192.168.x.x nameserver 192.168.x.1 # 元々の記述

それから、networking を restart

/etc/init.d/networking restart

これで、名前を引けるようになる。

VirtualDocumentRoot と違って、静的に書くことになる。

しかし、他人に鯖を貸すことはあったとしても、web I/F で自動受付とかはやらないと思うので、これでいこう。

/etc/apache2/sites-available にある default を コピーして、hadacchi とでもしておく。

hadacchi を編集して、ドメイン名とドキュメントルートを追記する。

# Other diretive

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin mail@domain.com

DocumentRoot /home/user/path

ServerName subdomain.domain.com

</VirtualHost>

これで、subdomain.domain.com でアクセスされた時には、/home/user/path をドキュメントルートとして表示し、他のアクセスでは /var/www など元のドキュメントルートを表示されるよう設定できる。

この時、追加した内容を元の記述より上に記載すると、IP アドレスでアクセスされた時に subdomain 用のドキュメントルートが表示されるので注意。

Terminal Multiplexer(tmux)の紹介|サイバーエージェント 公式エンジニアブログ

とか、

時代はGNU screenからtmuxへ - Dマイナー志向

が詳しい。上のリンクの設定では、

Windowsに仮想デスクトップを設定、拡張機能も便利「VirtuaWin 4.3」

で紹介されている、VirtuaWin - Virtual Desktops for Windows が便利。

最初は、窓の杜 - 【REVIEW】WindowsのデスクトップをAndroid風に操作できるようにする「Blacksmith」で紹介されているソフトを試してみた。

このソフト、ランチャもついているのは良いのだが…

hotkey の変更ができないことと、一部のアプリケーションが全仮想デスクトップ上に残ることが不便なため、使うのを止めた。

今のところ、上の VirtuaWin は、Windows 7 SP1 では、問題なく動作しているので、しばらくこれを使うつもり。

妻のおばあちゃんがくれた、かえりちりめんがすげー美味い。貪り食っていたら、妻からキレられた。でもうまいし。